看完《江湖儿女》,在豆瓣上看到一条评论,说廖凡是“葛优之后最好的中国男演员”。

是不是最好,我不敢说,毕竟“文无第一”,但我知道,在中国,“第一”着实像个魔咒,不管是行业内排第一的企业,还是排第一的人才,都要面临更多的质疑,更多的波折。

我倒宁愿,我喜欢的演员,就悄悄地演着,悄悄地好着,最好是那种别人都看不出来的好,就好给我看,给一小片不动声色的知己看。

但《江湖儿女》里的廖凡,的确太好了。他的好,是那么明晃晃地摆着,想让人看不见都不行。

▲喜欢这个角度下的廖凡。

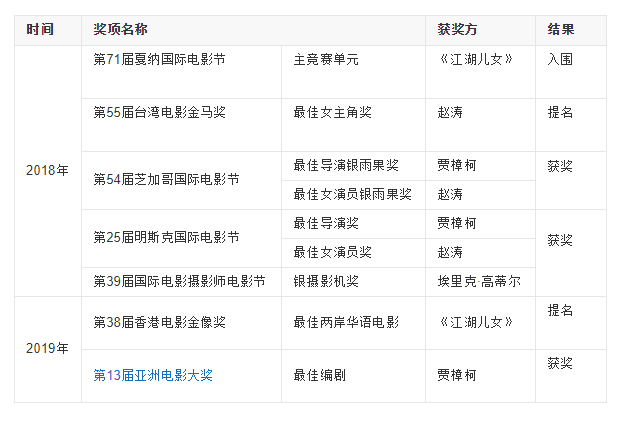

尽管,这部戏,其实是“江湖女儿”巧巧的成长史、放浪记、离散诗篇,由她的成长史和放浪记,牵扯出十七年的人间关系,江湖离乱,时间燃烧然后留下灰烬的过程。赵涛的戏,自然占了比较大的篇幅。

赵涛也的确好,因为她就是巧巧,巧巧就是依照她的样子写出来的,没有她,某种情境就不成立,没有她,一些因缘的线头就扯不出来。她在电影里的形象,就像西北石窟里的那些菩萨,眉眼神情,都是照着某个供养人来雕刻的,有真实的拙朴,真实的娇俏,甚至真实的嗔怪。

那个身在敦煌或者凉州的供养人,凭借这个形象,在历史上留下了印记,而这个菩萨,也因为有肉身的滋养,从成千上万个菩萨中跳脱了出来。这是互为因果,互相滋养的事,所以,那些说赵涛不好,导演就知道用老婆拍电影的人,都是没有原创经验的人。

▲赵涛在这个电影里的很多瞬间,让我想起日本那位拍了很多复仇电影的梶芽衣子。

但廖凡依然很好,而且不可思议,他的好,他的不可思议,在于他在银幕上,再现了一个过程:人的荷尔蒙是如何消退的。

对,不是人衰老的过程,而是荷尔蒙消退的过程。衰老已经很难演了,但也不是没有秘诀,演员的力量达不到,还可以有化妆、灯光乃至后期,甚至通过搭档的帮助来实现,一个四十岁的演员,对着强行扮老的三十岁女演员喊一声“妈”,无论如何也让人不忍心,还怎么深究下去。

有些人演这个过程,也算很成功了,但面容身姿老了,眼睛却没有老,眼睛还是精光灼灼的年轻人的眼睛。只有极少数人,能把这个过程,演得有说服力,从里到外,都慢慢变灰,慢慢失去生机。

廖凡却演出了一个更复杂、更让人惊叹的过程:荷尔蒙的消退。这个故事的时间跨度,其实很有限,从2001年到现在,十七年而已,并不算长,要在这样一个时间跨度设定里,表现出程度并不严重的衰老,已经像在掌心跳舞,更何况,还要表现出程度非常严重的荷尔蒙消退。

▲斌哥曾经是场面中人。二勇进场的那一段,那种很显眼但貌似不以为意的排场,还有双手合十向周围人示意的动作,都特别准确。

但廖凡扮演的斌哥,就在我们眼皮底下,像加了特效一样,一点点褪色,一点点颓丧下去。他慢慢地失去了对人、对世道的信心,对人生的勇气。起初,他还有一点脆弱,还依仗着这种脆弱,向巧巧撒娇,向旧日兄弟们试探,后来,连脆弱都没有了,因为,脆弱似乎还是一种呼喊,一种告白,一种有待接受的电波,但呼喊无人接收,告白没人倾听之后,脆弱的功能就消失了。他就那么彻底废了,就像岩浆变成灰,树木变成烬。

斌哥刚出场的时候,是大同的地头龙。他在棋牌室、KTV、迪厅活动,看场子,维持秩序,调解纠纷,也必然要放点贷。但他们不甘心于此,他和他的兄弟们,对自己进行了升级。升级就要进行学习,他们的学习方式,是看香港电影。

八九十年代的香港电影,到处都是英雄传奇、枭雄生平,周润发、万梓良、李子雄、刘德华、狄龙,还有后来的郑伊健、陈小春,就在这些传奇里来来去去。斌哥和他的兄弟们,就仿照香港电影,在大同搭建了一个江湖。

剧中有一幕,他们聚在一起,看周润发、万梓良和刘德华主演的电影《英雄好汉》,尽管是在屋子里,他们还是认真地穿着黑西装、白衬衣,打着领带,有人还戴着白手套,在屋子里的墙上,贴着“兄弟同心、其利断金”这样的字。

▲豆瓣的这张剧照后面,都是夸廖凡的。这一幕是整个故事里,让人印象最深刻的几个瞬间之一。请注意坐在前排的这个小伙子手上的白手套,是啊,做戏就要做全套。

那个时代,是容得下他们的。那个时代,识别系统还没有建立起来,人们不知道怎么分辨流行乐和摇滚乐,也不知道穿西装要不要剪掉商标,不知道喝红酒到底要配什么菜,更不知道怎么识别一个边缘人群,以及如何对待他们。

他们的规矩,甚至情义,都带有混搭色彩。他们把香港电影里的江湖规矩,和古老社团的规矩,乃至佛啊道啊的规矩混搭在一起,形成他们的一套仪式和相处方式。例如向人行礼的时候,双手合十,掌心微空,例如把几种白酒拼在一起,喝“五湖四海酒”,在迪厅里看国标,在葬礼上表演国标,大哥在葬礼上上香的时候,小弟们在身后列成几排。

那个时代也容得下斌哥。廖凡演的斌哥,精悍结实,身体硬得像一把紧绷的弓,皮肤深棕,头发黑亮,贴着脑门,是那种精力特别旺盛的人才有的头发,眼睛里有灼灼的精光放出来,喜欢穿深色的衣服,走路的时候腰杆挺直,又带点警觉,像一头随时准备捕猎的野兽。

▲二勇葬礼上的斌哥和巧巧。巧巧后来给勇嫂放下一摞钱,说是斌哥和她的心意,看钱的厚度,该有二十万吧,在2000年代初,那是一笔大钱。

他常常面无表情,但面无表情不等于没有表情,他的表情都是藏着的,或者说,是区别对待的。在外人面前,他深藏不露,不给表情,在兄弟们面前,他会带上一点表情,在巧巧面前,他会有更多表情。身边人的亲疏程度,是依据给出表情的多少来区分的。

他也非常笃定,心里很踏实,知道自己的根有多深,枝叶能覆盖多大面积。调解老贾的借款纠纷的时候,他手底下还在忙着自己的事,只给点余光给他们,到了节骨眼上,搬出关二爷来,事情就了了。他在迪厅里见二勇,听二勇诉苦说有人造谣他的楼盘闹鬼,听完了,他似乎就有数了,知道是谁做的,自己又该怎么解决,马上应承下来。

甚至还有人袭击他。那样郑重其事的袭击,简直是一种抬举,是变相地承认了他的权威。后来的时代,不会袭击他,只会羞辱他。

就在时代摸着石头过河、建立自己的识别力的空档,他们有了一点空间和时间。

然后,因为持枪事件,一切急转直下。等他出狱之后,他已经全盘皆输,尽管他还念叨着“三十年河东三十年河西,也许用不了三十年”,但他拥有的已经全部被夺走了。他不知道自己为什么会输,到底是哪里出了问题。其实他没有错,只是时代把大门关上,把空档封上了。

▲人一生有几个决定命运的瞬间,在电影里,也常常会有这种“命运的时刻”。斌哥和袭击他的小伙子的这个照面,这片刻凝视,也是一个“命运的时刻”。

在“企业化”的时代,一切都变了模样,即便还是巧取豪夺,但都变成利益的来与去,他踩空了几年,就跟不上形势了。摄像头的时代,一切都暴露在光天化日之下,都被严密监控,神秘感是多余的,情义也是多余的,他的价值就在于那些情义、规矩、神秘感,这些事物没有意义了,他也就没有价值了。

也许,时代根本就没有变,一切照旧,是他变了,他的荷尔蒙分泌越来越少了。他可以去适应新形势,但荷尔蒙的减少,不够给他提供燃料了,他也可以重新寻找价值,但荷尔蒙的分泌不足,让他丧失信心了。荷尔蒙的减少,让他从狼变成了狗。

廖凡表现的就是这样一个过程。就是一个人在时代和时间的双重作用下,荷尔蒙的消退,这种消退,是生理性的,更多是精神性的。他居然把这样一个又有生理性又有精神性的过程,给演出来了。而这,应当是不可能的。

在奉节的小旅馆里,和巧巧见面,他尴尬、喏喏、前言不搭后语,想说谎,却连说谎的气力都没有,当巧巧起身走开的时候,他的手指浅浅地弯曲了一下,却终归没有攥成拳头。

▲斌哥和巧巧在奉节的小旅馆里相遇。下一个镜头,巧巧起身,斌哥无力地弯曲了一下手指。大家肯定很奇怪,为什这个房间里有三张床,因为巧巧没有钱,只能买得起最便宜的铺,三张床的房间,要比标间便宜多了。

重返大同的时候,他形容枯槁,头发稀疏,医生给他做针灸的时候,可以看见他的白发。

巧巧棋牌室的男孩给他送上饭菜的时候,他怒喝着“什么规矩,先上主食再上菜”,已经非常心虚。

巧巧让半身不遂的他“滚出去”的时候,他挣扎了几下,却没能站起来,再坐起来的时候,满脸通红,额头上有青筋暴起。

男人是如此脆弱,但在大时代面前,谁又不脆弱呢?

▲后半段的斌哥,给人的感官刺激少了,但这却是廖凡演技爆发的时刻,暗暗的、不动声色的爆发。

他再也没有表情了,哪怕是对亲近的人,也没有表情了。他的魂被抽走了。以前是藏着,现在是彻底没有了。但藏着和没有,是不一样的,他精细地表现出了这其间的差别。

而且,丝毫没有演的痕迹。当过话剧演员的人,因为是在舞台上,要放大自己,才能让别人看到,所以往往有着夸张的表演和台词,不论演什么,都会过于郑重,都会留下痕迹。出身于话剧世家,自己也演过话剧的廖凡,却没有痕迹。

他让我们看到并且相信,斌哥或者他,就是那样,一点点失去了生命力,失去了勇气,失去了信心。

这个故事于是就可以汇入“贾樟柯宇宙”,被封存起来。因为,贾樟柯的电影里,有那么多对往日的追怀,对时间流逝的感叹,对流散的无奈,但往日之所以那么值得追念,不是因为那段时间特别美好,而是身处那段时间的人,有充足的荷尔蒙。

▲喝“五湖四海酒”的片段,是最早放出来的。这个片段,在故事里,属于“记忆的夏夜”,人生的高光时刻,在故事最后再度回想,让人万分惆怅。

斌哥这条线的故事,也让我想起韩国电影《薄荷糖》,斌哥和薛景求演的金永浩,到底做错了什么呢?也许什么都没做错,只是生命激情消退了。而他们身边的人身上,也在发生同样的事。

即便枪击事件没有发生,奉节小城没有被水淹没,不明飞行物没有从乌鲁木齐的天空飞过,摄像头没有密布在大同的每个角落,斌哥和巧巧,也都注定要坠入沉沉暮色。

这才是人类永恒的故事。

收藏来源:豆瓣韩松落